Ideologemas y topoi argumentativos ante el lenguaje no sexista

DOI:

https://doi.org/10.4151/S0718-09342025011701130Palabras clave:

glotopolítica, lenguaje no sexista, ideologías lingüísticas, ideologemas, topoi argumentativosResumen

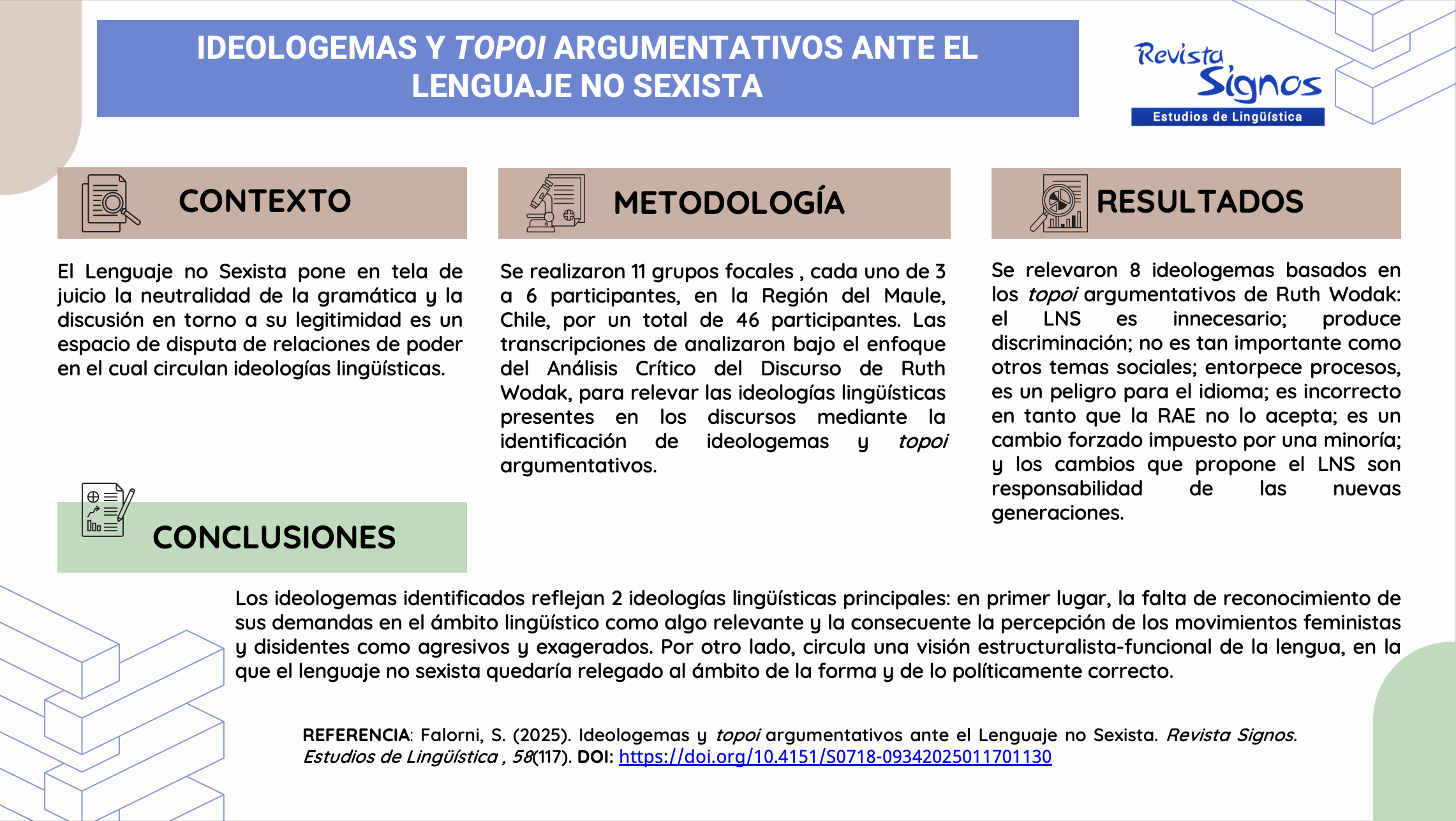

Bajo el enfoque de la glotopolítica, en este estudio se presentan los resultados de 11 grupos focales realizados en torno al lenguaje no sexista, de los cuales se analizaron los ideologemas y los topoi argumentativos que participan en la perpetuación de los efectos del patriarcado. Se identificaron 8 ideologemas y se concluyó que en ellos se reflejan 2 ideologías lingüísticas principales: en primer lugar, la falta de reconocimiento de sus demandas en el ámbito lingüístico como algo relevante y la consecuente la percepción de los movimientos feministas y disidentes como agresivos y exagerados. Por otro lado, circula una visión estructuralista-funcional de la lengua, en la que el lenguaje no sexista quedaría relegado al ámbito de la forma y de lo políticamente correcto.

Citas

Academia Chilena de la Lengua. (2020). Sexo, género y gramática. Ideas sobre el lenguaje inclusivo. Santiago de Chile : Editorial Catalonia.

Angenot, M. (1977). Présupposé, topos, ideologeme. Études françaises, 13(1/2), 11-34.

Arnoux, E.; Del Valle, J. (2010). Las representaciones ideológicas del lenguaje. Discurso glotopolítico y panhispanismo, en Arnoux, E., y Del Valle, J., Spanish in Context, (pp.1-24). Número especial sobre “Ideologías lingüísticas”. Ámsterdam: John Benjamins.

Arnoux, E.N. (2000). La Glotopolítica: transformaciones de un campo disciplinario. En AA.VV. (eds.), Lenguajes, teorías y prácticas. Buenos Aires: Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, 95-109.

Arnoux, E.N. (2016). La perspectiva glotopolítica en el estudio de los instrumentos lingüísticos: aspectos teóricos y metodológicos. Matraga - Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, 23(38). DOI:10.12957/matraga.2016.20196

Becker, L. (2019). Glotopolítica del sexismo: ideologemas de la argumentación de Ignacio Bosque y Concepción Company Company contra el lenguaje inclusivo de género. Theory now, 22, 4-25. DOI: https://doi.org/10.30827/tnj.v2i2.9827

Bengoechea, M. (2015). Lengua y género. Madrid: Editorial Síntesis.

Bengoechea, M. (2019). Razones de la lingüística feminista para abogar por un lenguaje inclusivo. En M. Bengochea (directora). El lenguaje inclusivo: un debate en torno a su obligación, necesidad y posibilidades. Simposio llevado a cabo por Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en colaboración con Clásicas y Modernas, Madrid.

Bolívar, A. (2019). Una introducción al análisis crítico del 'lenguaje inclusivo'. Literatura y Lingüística, 40, 355-375. DOI: https://doi.org/10.29344/0717621x.40.2071

Bosque, I. (2012). Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. El país, 4 de marzo de 2012. https://elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/1330717685_771121.html

Bourdieu, P. (2020). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Akal Universitaria.

Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research In Psychology 3(2), 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa

Cabello, M. (2020). Esbozo de una bibliografía sobre -X- y -E- como alternativas al masculino genérico en español (2014-2019). Tonos digital, 39, 1-22. DOI: 10.5209/clac.79501

Cabello, P. (2021). Más glotopolítica del sexismo lingüístico: ideologemas de la argumentación de los defensores del lenguaje inclusivo de género. Erebea. Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales, 11, 127-149. https://doi.org/10.33776/erebea.v11i0.6904

Cabildo abierto presentó ley para prohibir lenguaje inclusivo en educación. El País, 6 de abril de 2022.

Cardelli, M. (2018). La reacción conservadora. Algunas preguntas teóricas en torno al debate sobre el plural del español y la aparición de la “e” como práctica de lenguaje inclusivo en Argentina. Entornos, 31(1), 99-112. DOI: https://doi.org/10.25054/01247905.1774

Castillo Sánchez, S.; Mayo, S. (2019). El lenguaje como “norma” de empatía e identidad: reflexiones entre docentes y futures profesores. Literatura y lingüística, 40, 377-391. DOI: http://dx.doi.org/10.29344/0717621x.40.2072

Cremades R.; Fernández-Portero I. (2022). Actitudes del alumnado universitario ante el lenguaje inclusivo y su debate en los medios de comunicación. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 89, 89-116. https://doi.org/10.5209/clac.79503

Cuba, E. (2019). lingüística feminista y apuesta glotopolítica. Anuario de Glotopolítica, 2, 21-40.

Del Valle, J. (2007). Glotopolítica, ideología y discurso, categorías para el estudio del estatus simbólico del español, En La lengua ¿Patria común? Ideas e ideologías del español. (pp.13-29). Madrid: Iberoamericana-Vervuert.

Del Valle, J. (2017, 12 mayo). De la glotopolítica y la sociolingüística crítica a la racialización del español en los Estados Unidos |. LL. Journal. https://lljournal.commons.gc.cuny.edu/2017/05/12/alvis/

Del Valle, J., Merinho, V. (2016). Ideologías lingüísticas. Enciclopedia de Lingüística Hispánica / coord. por Javier Gutiérrez Rexach, 2, 622-631.

Del Valle, J. (2018). La política de la incomodidad. Notas sobre gramática y lenguaje inclusivo. Anuario de glotopolítica, 2, 13-19.

Diputados de Renovación Nacional presentan proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en la educación parvularia, básica y media. El Mostrador, 27 de mayo 2021. https://www.elmostrador.cl/braga/2021/05/27/diputados-de-renovacion-nacional-presentan-proyecto-para-prohibir-el-lenguaje-inclusivo-en-la-educacion-parvularia-basica-y-media

Fairclough. N. (1995). Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. New York: Longman.

Fernández, J.M. (2013). Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu. Papers, 98(1), 33-60. https://doi.org/10.5565/rev/papers/v98n1.342

Gibbs, A. (1997). Focus groups. Social Research Update, 19. http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html

Gil, J.M. (2020). Las paradojas excluyentes del “lenguaje inclusivo”: sobre el uso planificado del morfema flexivo -E. RSEL 50(1), 65-84. DOI: http://dx.doi.org/10.31810/

Guespin, L.; Marcellesi, J.B. (1986). Pour la Glottopolitique, Langage, 83, 5-34.

Guerrero, S. (2020). El debate social en torno al lenguaje no sexista en la lengua española. IgualdadES, (2)2, 201-221. DOI https://doi.org/10.18042/cepc/IgdES.2.07

Hall, R. (1951). American Linguistics, 1925-1950. Archivum Linguisticum 3, 101.

Irvine J.; Gal. S. (2000). Linguistic ideologies and linguistic differentiation. En Kroskrity, P. (ed.). Regimes of language: Ideologies, polities, and identities. Oxford: Oxford University Press.

Kroskrity, P. (2000). Regimes of language: Ideologies, polities, and identities. Oxford: Oxford University Press.

Larraín, J. (2007). El concepto de ideología, vol.1: Carlos Marx. Santiago de Chile: Lom Ediciones.

Leftwich, A. (2004). What is Politics? The activity and its study. Cambridge: Polity Press.

Martín, M. (2019). Ni por favor ni por favora: Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado). Madrid: Catarata.

Marx, C.; Engels, F. (2014). La ideología alemana. Madrid: Akal.

Meneses, A. (2020). ¿Lenguaje para todes? En: Academia chilena de la Lengua. Sexo, género y gramática. Ideas sobre el lenguaje inclusivo. Santiago de Chile: Editorial Catalonia.

Molina, J.A. (2019). Estudios del lenguaje desde una perspectiva glotopolítica. Signo y Pensamiento, 38(74). DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp38-74.elpg

Morgan, D. L.; Krueger, R. A.; King, J. A. (1998). The focus group kit, Vols. 1–6. London: Sage.

Prieto, M.A; March, J.C. (2002). Investigación cualitativa: Paso a paso en el diseño de un estudio mediante grupos focales. Aten Primaria, 29(6), 366-373. DOI: 10.1016/S0212-6567(02)70585-4

Real Academia Española. (2020). Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf

Rodríguez, M.I. (2022). Mitologías de la lingüística. Reflexiones sobre comunicación no sexista y libertad discursiva. Madrid: Iberoamericana Vervuert.

Sadowsky, S. (2021). EMIS: Sistema de estratificación socioeconómica para la investigación lingüística. En B.M. A. Rogers & M. Figueroa Candia (eds.), Lingüística del castellano chileno: Estudios sobre variación, innovación, contacto e identidad [Chilean Spanish Linguistics: Studies on Variation, Innovation, Contact, and Identity]. Delaware: Vernon Press. 367-396.

Schieffelin, B.; Woolard; K., Kroskrity, P. (1998). Language Ideologies: Practice and Theory. En Kroskrity, P. (ed.). Regimes of language: Ideologies, polities, and identities. Oxford: Oxford University Press.

Scotto, V. (2020). Apuntes sobre ciertas resistencias en el lenguaje: el género en español. Descentrada, 4(2), e120. DOI: https://doi.org/10.24215/25457284e120

Thompson, J.B. (1984). Studies in the Theory of Ideology. Berkeley, CA. University of California Press.

Van Dijk, T. (1999). El análisis crítico del discurso, Anthropos, 186, 23-36.

Wodak, R; Meyer, M. (2003). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2025 Revista Signos. Estudios de Lingüística

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Aquellos autores que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes:

- Los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra por medio de este documento de cesión de derechos de autoría, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de reconocimiento de Creative Commons que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.

- Los autores podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un repositorio institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en publicaciones institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (Véase el efecto del acceso abierto).